Ride Style・イメージ

CB750Fは壊れやすいという噂を耳にしたことはありませんか。この名車に憧れを抱きながらも、故障の頻度や維持費の高さを心配している方も多いでしょう。しかし、結論から言うとCB750Fは設計的に壊れやすいバイクではありません。

むしろホンダらしい堅牢なエンジンと車体を備えており、発売当時は国内販売計画8,000台に対し、1981年には実績11,841台(計画比148%達成)という大ヒット商品でした。また、馬力70PSと最高速約205km/hという性能は当時としては十分な水準で、航続距離についても実用的な数値を示しています。

ただし、40年以上前の旧車ゆえに経年劣化と整備不足が重なるとトラブルが表面化しやすく、壊れやすいという評判だけが先行したというのが実情です。CB750Fが一部で人気ない族車と言われるのも、時代背景による誤解が大きな要因で、実際には弱点を理解した適切な対策により長期間楽しめる名車なのです。

• CB750Fの真の信頼性と適切な整備による対策

• 発売当時の人気と現在までの評価変遷

• 旧車特有の注意点と予防整備のポイント

• 購入時の判断基準と維持管理のコツ

CB750Fは壊れやすいという誤解の真相

Ride Style・イメージ

• CB750Fの真の設計思想と堅牢性

• 経年劣化による問題と対策方法

• 電装系トラブルの実態と現代化

• 部品供給とリプロ品の現状

• 整備前提の旧車文化を理解する重要性

CB750Fの真の設計思想と堅牢性

5ヶ月半ぶりのCB750F ❥❥❥

色々と仕様変更で、乗り味どんな感じか不安だったけど、気持ち良く走れた❢❣あとは私が慣れるだけ( 'ᵕ' ; )#CB750F #RC04 #エフノリ#大人バイク女子 pic.twitter.com/rQAJLmznoT

— mayu (@mayutaro1102) May 11, 2025

CB750Fは決して設計的に壊れやすいバイクではありません。むしろ、ホンダが威信をかけて開発した堅牢な設計思想に基づいています。

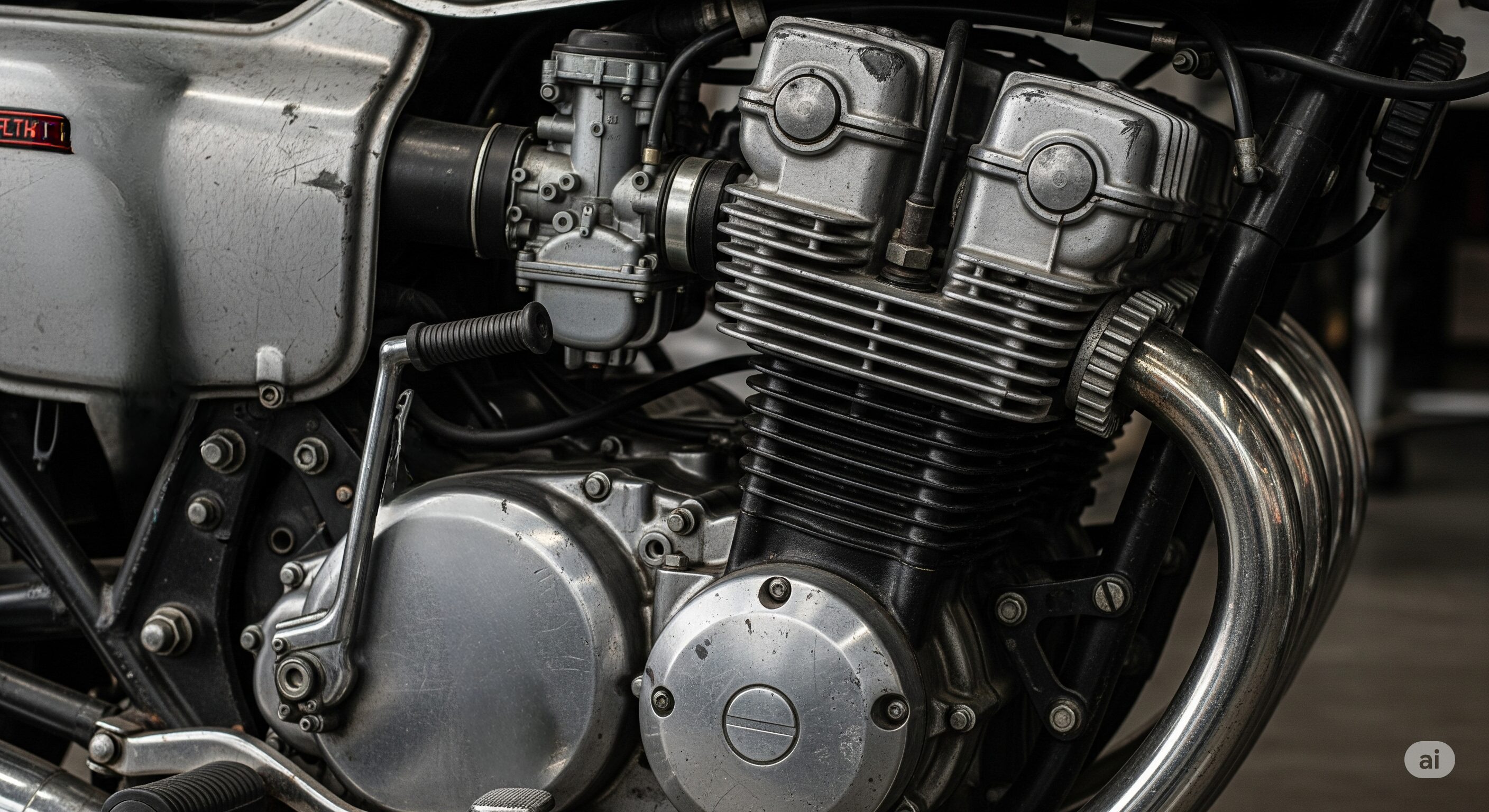

エンジンの基盤となったのは、ヨーロッパ耐久選手権を席巻したワークスマシンRCB1000の技術です。CB750FOURのエンジンをベースにDOHC化したRCBは、デビュー戦で優勝し、その後も快進撃を続け、あまりの強さから「浮沈艦隊」と呼ばれました。この実績ある技術を市販車に転用したのがCB750Fなのです。

CB750Fは国産4気筒市販車としては初のDOHC16バルブエンジンを採用しました。同じホンダのCBX1000(6気筒・24バルブ)が直前にありましたが、4気筒では初の試みでした。1気筒当たり吸気バルブ2本・排気バルブ2本の計16バルブにより、高回転・高出力化を実現しています。

実際に、適切な整備を受けたCB750Fは10万km級の走行実例も珍しくありません。エンジン本体の耐久性は非常に高く、レース由来の設計だけあってハードな使用にも耐える構造となっています。問題となるのは、40年以上という年月による経年劣化なのです。

経年劣化による問題と対策方法

Ride Style・イメージ

CB750Fで報告される多くのトラブルは、経年劣化と整備不足が重なった結果として発生します。最も頻繁に見られる問題をご紹介しましょう。

- キャブレターの不調とアイドリングの不安定さ

- インシュレーターの劣化による二次エア混入

- ヘッドガスケットの劣化によるオイル漏れ

- ゴム部品全般の硬化と亀裂

VB型キャブレターは部品点数が多く、長年の使用により内部に汚れが蓄積します。さらに、インマニとキャブをつなぐインシュレーターの劣化により二次エアが混入し、燃調が狂ってしまうケースがあります。しかし、これらは定期的な清掃と部品交換により確実に解決できる問題です。

現在では、キースター製のリビルトキットが市販されており、以前は困難だったオーバーホールが可能になりました。年1回程度の予防的整備を行うことで、キャブレター関連のトラブルは大幅に減らすことができます。

オイル漏れについても同様で、ヘッドガスケットの劣化は経年による自然な現象です。予防的にガスケット交換と適切な締め付けトルクでの組み付けを行えば、長期間にわたって安定した状態を維持できます。

電装系トラブルの実態と現代化

CB750Fフルカスタムエンジン始動

やっぱり無接点ジェネレーターのレギュレーターは熱くなる! pic.twitter.com/Nm0eqEQQFV— タクCB1100F🇯🇵🎶 (@cb1100fTaku) January 23, 2025

CB750Fで最も注意が必要なのは電装系です。特にレギュレーターとステーターコイルの故障は、完全に車両を停止させる深刻な問題につながります。

充電不良の典型的なパターンは、走行中にバッテリー電圧が徐々に下がり、最終的に8V以下になってエンストするというものです。夜間走行でヘッドライトを点灯すると、電圧低下が急速に進行します。これは設計上の欠陥ではなく、40年以上経過した電装部品の寿命によるものです。

対策として最も効果的なのは、現代の技術を活用した部品への交換です。以下のような強化品が利用できます。

- MOSFET型レギュレーター(例:Rick's 10-139H)1

- 強化ステーターコイル

- ウオタニ製ピックアップユニット

- SP2点火システム

これらの部品に交換することで、現代車並みの電装系信頼性を確保できます。初期投資は必要ですが、長期的な信頼性を考えれば非常に有効な対策といえるでしょう。

部品供給とリプロ品の現状

Ride Style・イメージ

CB750Fの部品供給状況は、以前と比べて大幅に改善されています。純正部品の多くは廃番となっていますが、リプロ品(再生産品)や社外品の充実により維持しやすい環境が整いつつあります。

キャブレター関連では、キースター製の燃調キットやオーバーホールセットが入手可能です。電装系では、ウオタニ製品をはじめとする強化品が豊富に揃っています。エンジン内部パーツについても、ピストンやバルブ、ガスケット類の多くがリプロ品として製造されています。

ただし、リプロ品選択時は品質の見極めが重要です。信頼できる専門ショップからの購入や、実績のあるメーカー製品を選ぶことで、純正品と同等以上の性能を期待できます。

また、ホンダ自身もCB750F向けの純正部品再販売を行っており、重要部品については新品調達の道も残されています。部品確保の困難さは、以前ほど深刻な問題ではなくなったといえるでしょう。

整備前提の旧車文化を理解する重要性

久々に一眼レフだして撮った写真

天気悪かったけど…

アンパイなカッコいい写真撮れた🤗

デッカいお尻がいい🤤やっぱ旧車は桜が合いますな🫣

CB750F✖️桜#cb750f pic.twitter.com/D3yLdkRjME— 虎キチくん (@X_taiga_X) April 2, 2024

CB750Fを理解する上で最も重要なのは、「整備前提の旧車文化」を受け入れることです。現代車のように「故障してから修理する」のではなく、「故障する前に予防整備する」という考え方が必要になります。

年1回の定期整備で電装系・燃料系・駆動系を総点検し、消耗部品を予防的に交換することが大切です。これは手間と費用がかかります。しかし、CB750Fの本来の性能を引き出すためには欠かせない投資といえるでしょう。安心して乗り続けるためにも必要な作業なのです。

実際のオーナーからは「整備をきちんとやれば全然壊れない」「むしろ現代車より単純で分かりやすい」という声が多く聞かれます。つまり、CB750Fが「壊れやすい」と感じるかどうかは、所有者の整備に対する姿勢によって大きく左右されるのです。

丁寧な予防整備と現代部品へのアップデートを行えば、CB750Fは今でも日常的に楽しめる十分な信頼性を確保できます。「整備と手間を惜しまなければ壊れにくい。整備を怠れば壊れやすい」これがCB750Fのリアルな姿なのです。

CB750Fは壊れやすい族車か?人気と性能の変遷

Ride Style・イメージ

• 発売当時の爆発的人気と販売実績

• 90年代以降の評価変化と誤解の拡散

• 現在の再評価と市場価値

• 性能スペックの正確な理解

• 航続距離と実用性の実際

• 中古相場から見る真の人気度

発売当時の爆発的人気と販売実績

CB750Fが「人気ない」というのは完全な誤解です。発売当時のCB750Fは、間違いなく大ヒット商品でした。具体的な販売実績を見ると、その人気の高さが明確に分かります。

1980年に7,747台、翌81年には11,841台と販売計画8,000台を大きく超える実績を残しました2。これは大型二輪免許が極めて取得困難だった時代の数字として驚異的です。1980年の実績は国産バイク全排気量中で第3位、中型を含めた全排気量で3位を獲得するという快挙を達成しています。

1988年自動車検査登録情報協会統計では、排気量751cc超クラス最多の11,760台が登録されていました。発売開始から約10年間で、これだけの台数が継続的に登録されていたことは、息の長い人気を物語っています。

この人気の背景には、革新的なデザインと技術がありました。「インテグレーテッド・ストリームライン」と呼ばれる流麗なスタイリングは、従来のバイクデザインの概念を覆すものでした。さらに、68PSから70PSへと向上された高性能エンジンは、当時としては最高水準の性能を誇っていました。

90年代以降の評価変化と誤解の拡散

この度cb750fを納車しました🏍️

やっぱ旧車はカッコいい👍#ホンダ #cb750f #fcインテグラ#旧車 #バイク #大洗漁港 #ナイトツーリング pic.twitter.com/19pWdFqMo5— RYUKI_355Racing (@R_355Racing) August 26, 2024

CB750Fが「人気ない」と言われるようになったのは、90年代後半から2000年代にかけての時期です。この時代に旧車ブームの中心が400ccクラスに移行し、CBX400Fやゼファーなどが注目を集めるようになりました。

750ccクラスのCB750Fは車両価格も部品代も高価で、若い改造愛好家には「扱いづらい=人気ない」という文脈で語られるようになりました。また、車重250kgという重量感や取り回しの困難さも、400ccネイキッドと比較して敬遠される要因となりました。

さらに、維持の困難さから市場で動かない個体が増え、これが「人気薄」という印象を与えました。しかし、これは真の人気低下ではなく、単に維持環境がない層からの離脱が起きただけでした。

この時期に「人気ない族車」というネットスラングが生まれ、400cc改造車と比較して存在感が薄いという意味で使われるようになりました。しかし、これは一部の改造文化における評価であり、CB750F全体の価値を否定するものではありませんでした。

現在の再評価と市場価値

Ride Style・イメージ

2020年代に入り、CB750Fは明確に再評価されています。中古車価格は70万円から200万円超という幅広い価格帯で安定して取引され、整備済みの良質車は140万円から180万円がボリュームゾーンとなっています。

この価格帯は、単なる「人気ない旧車」では説明できない水準です。旧車専門誌では「80年代ナナハンブーム再来の立役者」として紹介され、バイク愛好家の投票では全27車種中1位を獲得するなど、高い評価を得ています。

現在の人気回復の背景には、旧車ファンの成熟があります。単純な排気量やパワーよりも、デザインの完成度や歴史的価値を重視する層が拡大し、CB750Fの真価が再認識されるようになりました。

海外市場では、スーパースポーツの原点としてコレクター価値が高く、欧米では「名刀のような存在」として取引されています。こうした国際的な評価も、国内での再評価を後押ししています。

性能スペックの正確な理解

こんにちは☺️お疲れ様です😊

いやぁ〜ナイトロン凄いですね☺️✨

自分にとって色合いも性能も最高です😊クッション性・路面追従性が半端ない😊まるで別の単車に乗っているかの様な乗り心地です😊

これからのツーリングが楽しみです😊✨#CB750F #NITRON pic.twitter.com/hoSllVo40D— 平井 (@Nori_cb) March 24, 2021

CB750Fの性能を正確に理解することが、適切な評価につながります。馬力は初期型FZ(1979-1980年)が68PS、後期型FB以降(1981-1982年)が70PS(9,000rpm)で、北米仕様では75bhp(≈76PS)という記録もあります。

現代の750ccクラスと比較すると確実にパワー不足ですが、当時としては十分以上の性能でした。重要なのは、この70PSという数値が「レース直系のDOHC4バルブエンジン」によって発揮されていることです。単純な出力数値以上に、エンジンの質の高さが評価されています。

最大トルクはFZが5.9kg·m(8,000rpm)、FB・FCが6.1kg·m(8,000rpm)で、3,000rpm程度から力強いトルクを発生します。これにより、日常使用では十分な実用性を確保しています。実際の試乗レポートでは「3,000rpmも回っていれば、交通の流れに供することができるトルクがあるだけでなく、エンジンから息吹きが伝わってくる」と評価されています。

| 年式・型式 | 最高出力 | 最大トルク | 車重 | シート高 | ホイール径 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1979年 FZ | 68PS/9,000rpm | 5.9kg·m/8,000rpm | 乾燥235kg・装備250kg | 780mm | 19/18インチ | 初期型 |

| 1981年 FB | 70PS/9,000rpm | 6.1kg·m/8,000rpm | 乾燥235kg・装備250kg | 800mm | 19/18インチ | 裏コムスター採用 |

| 1982年 FC | 70PS/9,000rpm | 6.1kg·m/8,000rpm | 乾燥235kg・装備250kg | 800mm | 18/18インチ | 18インチ化、最終型 |

航続距離と実用性の実際

Ride Style・イメージ

CB750Fの実用性を考える上で、航続距離は重要な要素です。燃料タンク容量は20L(リザーブ5L)で、カタログ燃費35.0km/L(60km/h走行時)となっていますが、実際の燃費は20-25km/L程度が現実的です。

カタログ理論値700km3(35km/L×20L=700km)に対し、実用航続距離は良好な状態で400-500km程度、キャブレターの調子が悪い場合は350km前後まで低下することもあります。現代の大型バイクと比較しても遜色ない数値で、長距離ツーリングにも十分対応できます。ただし、200-250km程度での給油を心がけることが推奨されます。

車重は乾燥235kg・装備250kgで確実に重く感じられますが、この重量感がCB750F独特の安定感と存在感を生み出しています。高速巡航時の安定性は非常に高く、長距離走行での疲労軽減に貢献します。

シート高は年式により780mm(FZ)から800mm(FB/FC)と15mmの差があります。現代の基準では高めですが、当時の大型バイクとしては標準的で、慣れれば問題になりません。むしろ、この堂々たるサイズ感こそがCB750Fの魅力の一部といえるでしょう。

中古相場から見る真の人気度

CB750Fの中古車の価格が200万を超えてる😱💦 pic.twitter.com/sxzuhrDLyJ

— GUN BOY (@CB750FB_GUNBOY) November 21, 2021

CB750Fの中古相場は、その真の人気度を如実に示しています。2025年現在の価格帯70万円から200万円超は、単なる「不人気車」では説明できない水準です。

中古相場の内訳を見ると、以下のような価格帯となっています。

- FCインテグラ:180万円前後

- FC一般車:150万円前後

- FB:130万円前後

- FZ:100万円前後

この価格推移は、CB750Fが確実に「価値ある旧車」として認識されていることを示しています。他の旧車と比較して価格高騰が抑制されているのは、維持の困難さという実用面での制約があるためであり、本質的な人気低下ではありません。

年間取引台数は約93台(2023年実績推計)と決して多くありませんが、これは希少性を示す数値でもあります。流通量の少なさが価格下支え要因となっており、今後も安定した相場が維持されると予想されます。

購入検討時は、価格だけでなく整備履歴と現在の状態を重視することが重要です。安価な個体ほど後々の修理費用がかさむ傾向があるため、初期投資として信頼できる車両を選択することが、長期的には経済的といえるでしょう。

総括:CB750Fは壊れやすい?人気もない?説の真相と真実を徹底検証

CB750Fに関する正確な情報をまとめると、以下のようになります。

- CB750Fは設計的に堅牢で決して壊れやすいバイクではない

- 発売当時は販売計画を大幅に上回る大ヒット商品だった

- 経年劣化と整備不足が重なった場合にトラブルが表面化する

- 適切な予防整備により現代車並みの信頼性を確保できる

- 電装系の現代化が最も効果的な対策となる

- 現在は明確に再評価され安定した市場価値を持つ

- 整備と手間を惜しまなければ長期間楽しめる名車である

- レース直系のRCB1000技術を市販車に転用した実力派

- 国産4気筒初のDOHC16バルブエンジンを搭載

- キャブレターとインシュレーターが主な弱点箇所

- リプロ品の充実により部品確保は以前より容易

- 90年代以降の人気ない評価は時代背景による誤解

- 馬力68-70PSは当時として十分な高性能

- 実用航続距離400-500kmで長距離対応可能

- 中古相場70-200万円は真の価値を反映している

1 Rick's Motorsport Electrics製品情報 - https://ricksmotorsportelectrics.com/

2 自動車検査登録情報協会統計データ - https://www.airia.or.jp/

3 ホンダCB750F公式カタログ燃費データ(35km/L×20L計算値)